Introduction

Silent Hill F n’est pas un jeu qui hurle. Il murmure. Il glisse dans la brume, s’insinue dans les couloirs de votre esprit et transforme la peur en quelque chose de tangible, presque tactile. Chaque bruit, chaque objet, chaque reflet dans l’eau stagnante devient un signe que quelque chose de plus profond, de plus ancien, est tapi à proximité. On y explore la fragilité d’une jeune héroïne japonaise des années 1960, confrontée à une ville rurale qui, à l’instar de l’ombre, retient ses secrets et les déforme jusqu’à l’obsession.

Contexte & annonce officielle de Silent Hill F

L’annonce de Silent Hill F n’était pas une fanfare. Elle ressemblait plutôt à une lettre glissée sous la porte : sobre, dense, lourde d’un sous-entendu qui vous ôte le souffle. Konami a communiqué des teasers successifs, des trailers aux coupes lentes, des images où la caméra paraît hésiter devant l’évidence du mal — hésiter comme un gosse devant une cave verrouillée. Les communiqués officiels ont insisté sur une volonté de revenir à une horreur psychologique, en l’ancrant dans un Japon rural des années 1960 ; le choix d’une époque qui paraît loin mais qui, dans son décor, laisse transparaître des violences et des codes sociaux aux conséquences puissantes.

La campagne marketing a joué sur l’ellipse. Peu d’éléments concrets, beaucoup d’ambiances : musique qui vrille, plans sur des objets — un uniforme, une photographie, une poupée — et la promesse d’un récit centré sur Hinako Shimizu, une jeune héroïne dont la fragilité devient la lentille d’une histoire beaucoup plus vaste. Le procédé a été efficace : la communauté s’est mise à théoriser, à chercher des indices dans chaque frame, à conjecturer sur les liens avec l’univers original. Et derrière ces discussions se devine la stratégie : laisser la peur se propager d’abord par la rumeur, comme une infection.

Retour sur la saga : Silent Hill, l’horreur qui susurre

Silent Hill n’a jamais été une série d’effets bruyants. Son terrain d’excellence est le petit détail troublant, l’objet banal qui se met à parler. Depuis le premier épisode, la franchise explore la relation entre culpabilité personnelle et paysage démoniaque : les rues se tordent au gré des péchés, les constructions mentales deviennent architecture, et les monstres ne sont que des traductions grossières de blessures humaines. Dans cette optique, chaque nouvel épisode doit répondre à une double exigence : proposer un décor nouveau tout en restant fidèle à ce que les joueurs attendent — l’ambiguïté, les symboles, la lenteur.

Silent Hill F opte pour un déplacement géographique et temporel : on quitte les villes américaines brumeuses pour la campagne japonaise des années 1960. Ce n’est pas seulement un changement d’esthétique ; c’est un changement d’imaginaire. Les ancrages culturels sont différents, les tabous sont différents, mais l’ambition est la même : transformer l’intime en global. Là où un protagoniste occidental pouvait être hanté par la culpabilité, une adolescente japonaise des années 60 porte, outre ses traumatismes, le poids d’une société aux règles étouffantes.

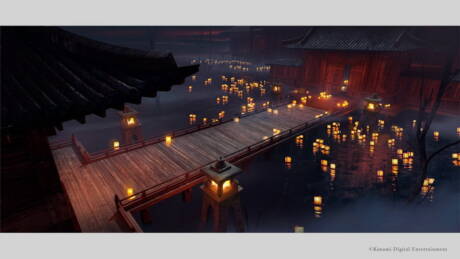

Décor, époque et ambiance — la fleur rouge qui saigne

Ebisugaoka n’est qu’un nom sur une carte, et pourtant il travaille. On le sent dans la texture des murs, dans les vitrines embuées, dans la façon dont la pluie frappe une gouttière en la faisant chanter comme une vieille complaint. Le jeu consacre un soin quasi chirurgien à restituer la matérialité : tissus, bois, peinture écaillée, et surtout la brume — cette matière littérale qui se colle aux cages d’escalier et aux genoux. L’époque des années 1960 impose des éléments de décor qui ne sont pas décoratifs : uniformes scolaires, autorité parentale, rituels religieux locaux. Tous jouent un rôle narratif, deviennent indices pour le joueur.

L’écriture visuelle du jeu privilégie les contrastes : l’apparente douceur des paysages agricoles face à la présence sourde de figures mutilées ; la lumière crue d’une salle de classe qui révèle des messages griffonnés et la pénombre d’une maison où la mémoire refuse de parler. Ce contraste est une clef : il insinue que le véritable ennemi n’est pas l’altéré mais le quotidien qui a su garder son secret.

Analyse Lore et menace organique

Les monstres dans Silent Hill F ne tombent pas du ciel ; ils sont cultivés par la parole étouffée, l’humiliation quotidienne, la honte transformée en une matière logique. Leur anatomie suggère des métaphores : membres disproportionnés pour symboliser l’aliénation du corps, visages partiellement effacés pour signifier des vérités niées. Ce design fonctionne comme une grammaire de la peur. Lire le jeu, c’est apprendre cette grammaire. Chaque confrontation devient alors une leçon : comprendre comment une société crée ses propres cauchemars.

Les indices disséminés — notes griffonnées, photos à moitié coupées, enregistrements — invitent le joueur à reconstruire des strates temporelles. On découvre des événements passés, des rumeurs familiales, des pactes muets. Au fil des parties, la sensation se transforme : ce n’est plus le joueur qui explore simplement un monde, c’est sa propre capacité à accepter la vérité qui est mise à l’épreuve. Et cette mise à l’épreuve suit un principe simple et impitoyable : plus on comprend, plus la douleur devient précise.

Comparaison avec les anciens opus

Mettre Silent Hill F à côté de Silent Hill 2, par exemple, permet de mesurer une constante : l’obsession pour le détail psychologique. SH2 faisait de la culpabilité et du désir l’armature narrative ; SHF choisit d’explorer la honte collective et les silences institutionnels. Côté gameplay, les mécaniques restent familières mais réarrangées : l’exploration lente, l’accent sur l’ambiance, la récompense donnée au joueur attentif au décor — tout cela rappelle la gloire d’antan. Là où certains épisodes ont privilégié l’action, SHF choisit la réflexion, parfois au prix d’un rythme plus lent.

Les fans noteront aussi les évolutions techniques : une direction artistique volontairement plus subtile, une utilisation de la lumière et de la post-production sonore pour générer l’angoisse, et des choix de caméra qui rappellent le cinéma d’auteur. Les puristes se réjouiront ; les pressés pourront trouver le tempo frustrant. Mais c’est exactement ce que la série sait faire de mieux : forcer l’audace du joueur.

Influence japonaise et écriture scénaristique

L’ancrage japonais n’est pas cosmétique. Il influence la manière dont la douleur est représentée : au lieu d’une confession explosive, la honte se tisse en rituels microscopiques — regards qui se détournent, gestes de politesse qui deviennent des chaînes, règles scolaires qui injonctent au silence. L’écriture scénaristique joue sur l’économie du non-dit, et le jeu, en retour, devient un roman sans paroles : vous ramassez les pages, reconstituez le texte, et quand enfin le sens s’éclaire, il vous frappe comme une porte refermée sur votre visage.

Les dialogues sont souvent courts, mesurés ; ce sont les silences qui portent le poids. Les développeurs exploitent cela: des plans fixes, des respirations sonores, des ambiances sonores minimalistes et un usage parcimonieux de la musique. Là où un accent melodramatique aurait apaisé, l’absence de musique amplifie l’angoisse. C’est une stratégie dramatique qui fonctionne parce qu’elle oblige le joueur à combler. Et quand l’esprit comble, souvent il se trompe — et c’est précisément ce faux pas qui produit la peur.

Gameplay, durée et rejouabilité

Silent Hill F propose une mécanique hybride : exploration narrative, énigmes contextuelles et affrontements tendus. Le titre favorise la prudence plutôt que l’agressivité. Les combats ne sont pas faits pour être des spectacles ; ils existent comme des parenthèses violentes où l’on comprend mieux la condition du protagoniste. Les énigmes exigent parfois une lecture culturelle — symboles, rites, références à des pratiques locales — ce qui rend certaines solutions d’autant plus satisfaisantes lorsqu’elles apparaissent.

La rejouabilité est pensée autour des embranchements narratifs : choix moraux, documents secrets à trouver, fins multiples. Chaque nouvelle partie offre des points de vue différents sur les mêmes faits : un détail éclairé en boucle change le sens d’un passage entier. Pour les joueurs patients, le titre se révèle progressivement et gratifie la curiosité par des révélations mesurées.

Coulisses : voix et bande-son

Les témoignages des équipes de doublage et des compositeurs décrivent un processus intense : certaines sessions ont été éprouvantes émotionnellement pour les interprètes. La bande-son, souvent discrète, est utilisée comme un instrument de tension — sons industriels lointains, cliquetis métalliques, instruments traditionnels étirés jusqu’à l’inconfort. On a préféré la suggestion au grand orchestre, et ce choix se ressent dans chaque scène : la musique ne commente pas, elle veut plutôt faire apparaître une texture.

Réception critique & controverses

À sa sortie, Silent Hill F a déclenché une double réaction : admiration pour son écriture et critiques pour certains choix d’optimisation technique. Les analyses ont loué la profondeur thématique et la direction artistique, tandis qu’une partie de la communauté pointait des problèmes de performance sur certaines configurations PC. Par ailleurs, le traitement de sujets sensibles (violences, sexualité, traumatismes) a alimenté des débats sur la pertinence et la délicatesse du jeu — débats légitimes, qui témoignent d’une œuvre capable de créer du remous.

Il est essentiel d’aborder ces polémiques sans hypocrisie : un jeu qui touche des zones non consensuelles doit accepter le débat public. Les créateurs, de leur côté, ont insisté sur l’intention artistique et sur la volonté de provoquer une réflexion plutôt qu’un simple choc gratuit.

Conclusion : quel héritage pour la franchise ?

Silent Hill F est une tentative audacieuse de redéfinir la peur à travers le prisme d’une époque et d’un espace culturel spécifiques. Il renoue avec l’essence même de la saga : l’horreur qui prend racine dans la psyché sociale. Le jeu ne tient pas du blockbuster instantané ; il exige du temps et une disposition à se laisser envahir par l’atmosphère. Pour qui s’y livre, la récompense est une expérience dense, troublante et durable — une peur qui colle à la chair et refuse de partir facilement.

Si l’on devait résumer en une phrase : Silent Hill F ne crie pas. Il susurre, puis il mugit. Et parfois — rarement, mais assez pour marquer — il sait être d’une beauté effroyable.

Soumettre votre expérience

Partage ton ressenti : quelle scène t’a le plus marqué ? Quelle théorie te trotte encore dans la tête ? Laisse un commentaire, ou rejoins notre discussion sur Discord. Les meilleures contributions seront republiées dans un dossier communautaire.

Vidéos & images officielles (liens)

Dossier Silent Hill — Liens internes recommandés

Tu as survécu à la lecture ?

Partage ta scène préférée de Silent Hill F dans les commentaires ou rejoins notre discussion Discord pour un dossier communautaire.